柳生城

(奈良県) | |

|---|---|

| 別名 | 小柳生城[1]、古柳生城[1] |

| 城郭構造 | 山城[2] |

| 築城主 | 柳生家厳 |

| 築城年 | 天文(1532–1555年)初年 |

| 主な城主 | 柳生宗厳[3] |

| 廃城年 | 不明 |

| 遺構 | 曲輪、堀切、土塁[2] |

| 位置 | 北緯34度43分51.7秒 東経135度57分19.5秒 / 北緯34.731028度 東経135.955417度座標: 北緯34度43分51.7秒 東経135度57分19.5秒 / 北緯34.731028度 東経135.955417度 |

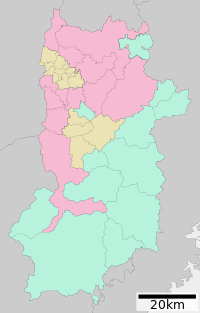

| 地図 | |

柳生城(やぎゅうじょう)は、奈良県奈良市柳生下町[2]にあった日本の城(山城)。柳生氏の居城。

沿革[編集]

柳生城があった地域は、中世には楊生庄と呼ばれ、春日社領神戸四箇郷の1つである小柳生庄(小楊生郷、小柳生郷[4])でもあった[1]。大和国添下郡に属し[5]、小柳生氏(柳生氏)が拠点とした[5][6]。

天文13年(1544年)、柳生城は筒井順昭の攻撃を受けて落城した[3][6]。『多聞院日記』によると、この年の7月27日、筒井軍が柳生城を攻めたが本城は落ちず、このため、筒井勢は散郷に火を放ち、外城を奪い、本城への水の手を止めて包囲し、同月29日の朝、柳生城が落城したという[6][7]。この時の柳生城攻めで筒井順昭が率いていたのは、十市勢や鷹山主殿助(弘頼[8])が率いる河内勢を含む約1万の軍勢だった[7][9]。この後、柳生氏は筒井氏に従い、永禄2年(1559年)に松永久秀が大和に進出すると松永氏に属した[10]。天正5年(1577年)に松永氏が滅びた後、柳生家厳と子の宗厳は小柳生に隠棲していたとみられ[11]、文禄3年(1594年)、宗厳は徳川家康に200石で仕えた[12]。

慶長5年(1600年)、柳生宗厳の子・宗矩は柳生の旧領を回復し、寛永13年(1636年)、1万石を領する大名となった[13]。宗矩は柳生城の南西300メートルの地点に柳生陣屋を築き[14]、柳生城の城跡に柳生家の菩提寺となる芳徳寺を建立している[15]。

構造[編集]

芳徳寺の境内とその南(南東[14])の山上一帯が城域とみられ、芳徳寺のある場所が居館部と考えられる[2]。また、芳徳寺の南、山上の城郭から西に位置する正木坂道場がある場所も城域の可能性がある[16]。芳徳寺境内には「石舟斎(柳生宗厳)塁城址」の石碑があり、土塁を思わせる地形が見られる[2]。

標高321メートル、比高76メートルの山頂部に柳生城の主郭があり、主郭の南には南北に長い曲輪がある[2]。その曲輪の先や、主郭の南東および北東に堀切が設けられ、北東の堀切の先には土塁を備えた小曲輪を挟んで、さらに堀切がある[2]。

柳生城の北600メートルに位置する古城山には「柳生古城」がある[17]。柳生城の外縁部を守るために築かれた城の可能性があり[2]、天文13年(1544年)に筒井氏に攻められた際の「外城」とも考えられる[18]。また、古城は南北の道と東西の道が交差する交通の要衝を直接押さえる位置にあり、柳生氏以上の大勢力である古市氏が笠置方面への連絡路のつなぎの城として築いた可能性も考えられる[19]。

周辺[編集]

脚注[編集]

- ^ a b c 平井ほか 1980, p. 318.

- ^ a b c d e f g h i 髙田徹 著「柳生城」、髙田徹 編『奈良中世城郭事典』戎光祥出版〈図説 日本の城郭シリーズ17〉、2022年、52–53頁。ISBN 978-4-86403-455-5。

- ^ a b "柳生城". 日本の城がわかる事典. コトバンクより2024年5月29日閲覧。

- ^ 奈良市史編集審議会 1994, p. 506.

- ^ a b 「角川日本地名大辞典」編纂委員会 編『角川日本地名大辞典 29 奈良県』角川書店、1990年、1105–1107頁。ISBN 4-04-001290-9。

- ^ a b c 平井ほか 1980, pp. 318–319; 奈良市史編集審議会 1994, p. 506.

- ^ a b 辻善之助 編『多聞院日記 第一巻』三教書院、1935年、355–356頁。全国書誌番号:47007532。

- ^ 小谷利明 著「文献史料からみた私部城」、交野市教育委員会 編『私部城跡発掘調査報告』交野市教育委員会、2015年、320頁。doi:10.24484/sitereports.17362。

- ^ 奈良市史編集審議会 1994, p. 494.

- ^ 天野忠幸『松永久秀と下剋上 室町の身分秩序を覆す』平凡社〈中世から近世へ〉、2018年、160–161頁。ISBN 978-4-582-47739-9。

- ^ 奈良市史編集審議会 1988, pp. 75–76.

- ^ 奈良市史編集審議会 1988, pp. 76–77.

- ^ 奈良市史編集審議会 1988, p. 77.

- ^ a b 平井ほか 1980, p. 319.

- ^ 奈良市史編集審議会 編『奈良市史 社寺編』奈良市、1985年、656頁。全国書誌番号:85049267。

- ^ 平井ほか 1980, pp. 318–319.

- ^ 奈良市史編集審議会 1994, p. 507.

- ^ 平井ほか 1980, p. 320.

- ^ 奈良市史編集審議会 1994, pp. 503–504, 507.

参考文献[編集]

- 奈良市史編集審議会 編『奈良市史 通史三』奈良市、1988年。全国書誌番号:88018214。

- 奈良市史編集審議会 編『奈良市史 通史二』奈良市、1994年。全国書誌番号:94035921。

- 平井聖; 村井益男; 村田修三 編『日本城郭大系 第10巻 三重・奈良・和歌山』新人物往来社、1980年。全国書誌番号:80036837。