ニュージーランド

- ニュージーランド

- New Zealand (英語)

Aotearoa (マオリ語) -

(国旗) (国章) - 国の標語:なし 1

- 国歌:God Defend New Zealand(英語)

Aotearoa(マオリ語)

神よニュージーランドを守り給え(アオテアロア)God Save the King(英語)

神よ国王を護り賜え

-

公用語 英語、マオリ語、ニュージーランド手話 首都 ウェリントン 最大の都市 オークランド - 政府

-

国王 チャールズ3世 総督 シンディ・キロ 首相 クリストファー・ラクソン 代議院議長 ジェリー・ブラウンリー - 面積

-

総計 270,467km2(73位) 水面積率 ごくわずか - 人口

-

総計(2020年) 5,005,882[1]人(120位) 人口密度 18.2人/km2 - GDP(自国通貨表示)

-

合計(2020年) 3221億1800万[2]ニュージーランド・ドル - GDP(MER)

-

合計(2020年) 2093億8400万[2]ドル(51位) 1人あたり 4万1164.576[2]ドル - GDP(PPP)

-

合計(2020年) 2158億9900万[2]ドル(67位) 1人あたり 4万2445.496[2]ドル - 建国

-

自治領として成立 1907年9月26日 ウェストミンスター憲章受諾[注釈 1] 1947年11月25日 1986年憲法[注釈 2] 1987年1月1日

通貨 ニュージーランド・ドル(NZD) 時間帯 UTC+12 (DST:+13)2 ISO 3166-1 NZ / NZL ccTLD .nz 国際電話番号 64 -

- 注1:かつての標語は、「Onward(英語:さらに先へ)」

- 注2:チャタム諸島は、ニュージーランド本土よりも45分進んでいる。

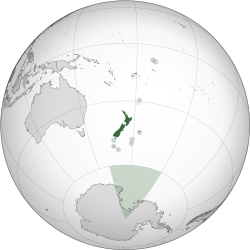

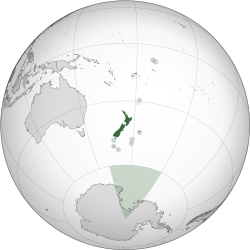

ニュージーランド(英語: New Zealand、マオリ語: Aotearoa)は、南西太平洋のオセアニアのポリネシアに位置する立憲君主制国家。首都はウェリントンで、最大の都市はオークランドである。

島国であり、二つの主要な島と、多くの小さな島々からなる。北西に2,000km離れたオーストラリア大陸(オーストラリア連邦)と対する。南方の南極大陸とは2,600km離れている。北はトンガ、ニューカレドニア、フィジーがある。イギリス連邦加盟国であり、英連邦王国の一国となっている。また、ニュージーランド王国を構成する最大の主体地域である。

国名[編集]

正式名称は英語で New Zealand(ニュージーランド)、及びマオリ語で Aotearoa(アオテアロア)。略称は、NZ。

日本語の表記は、ニュージーランド。漢字による表記は新西蘭であり、略称は新。1980年代に当時の駐日大使が漢字表記を公募し、乳国とも表記するとした。ただし、21世紀現在はほとんど使われず、「NZ」の略記の方が多用されている。

New Zealand という国名は、直訳すると「新しいジーランド」となる。Zealandとは、オランダのゼーラントのこと。ニュージーランドに最初に到達したヨーロッパ人探検隊を率いたタスマンが、オランダ人であったことから、ラテン語でNova Zeelandia(新しいゼーランディア)と名付けられ、さらにそれをオランダ語訳し、Nieuw Zeeland と呼ばれるようになった。それが英語名のもとになった。

マオリ語のアオテアロアは、「白く長い雲(のたなびく地)」という意味(“ao”=「雲」、“tea”=「白」、“roa”=「長い」)[3]。元々は、北島のみを指す語であり、かつてはニュージーランド全体を指す語として英語の New Zealand を音訳した Niu Tireni が使われていた。

なお、近年在、マオリの中から国名の正式名称をアオテアロアにすべきだという声が出ており、2021年9月よりマオリ党が国名変更のために運動を開始した[4]。

ニュージーランドに関連するものを指す際、「キーウィ」(kiwi)という愛称がよく使われる。ニュージーランドに生息する鳥キーウィから名をとり「ニュージーランドの」という形容詞として用いられることがある。口語のキーウィは名詞で「ニュージーランド人」を指すこともある。こうしたキーウィの呼び名にニュージーランドやニュージーランド国民への侮蔑の意味はなく、ニュージーランド側も認めている呼称である。また外国為替のディーラーの間では、ニュージーランド・ドルを“kiwi”または“kiwi dollar”とも呼ぶ。

歴史[編集]

ポリネシア人開拓者[編集]

9世紀ごろ、ポリネシア人開拓者が島々にやってきていて、彼らの子孫は マオリ人と呼ばれる。ニュージーランドの東に位置するチャタム諸島に行った子孫はモリオリ人と呼ばれている。モリオリ人がチャタム諸島に、ニュージーランドを経由して来たのが、他のポリネシア地域から直接渡ったのかは今でも議論がある一方、言語学的には証明がなされている[5]。マオリ人はニュージーランド北南島(特に北島)を「アオテアロア」(長い白い雲の土地)と呼んでいた。

最初の居住者はモアの狩猟者たちで、乱獲によりモアを15世紀までに絶滅させた。モアを餌としていたハルパゴルニスワシ(ハースト・イーグルとも。ワシの仲間で、羽を広げると3mもある史上最大の猛禽類)もモアと共に絶滅している。

民族 (iwi) の縄張り (rohe) に分かれていた。マオリは海産物、植物、動物、モア、ナンヨウネズミ、サツマイモ (kumara) を食べていた。

ヨーロッパの探検家[編集]

ヨーロッパ人として初めてこれらの島を「発見」したのは、オランダ人のアベル・タスマンで、1642年12月に Heemskerck 号と Zeehaen 号で、南島と北島の西海岸に投錨。マオリとの争いがあったために西岸をトンガへ北上し、北南島西岸のスケッチをした。彼は、最初、アントワープ出身の水夫ヤコブ・ル・メール (Jacob Le Maire) が1616年に「発見」したチリの南の土地だと思い、“Staaten Landt”(英:“Staten Island”)と地図に記した。

1643年にヘンドリック・ブラウエルによって改めて調査され、チリの南ではないと分かると、オランダの知識人はオランダのゼーラント州 (Zeeland) にちなみ、ラテン語で “Nova Zeelandia”(「新しい海の土地」という意味。英語の “New Sealand” にあたる)。と名付け、後にはオランダ語で “Nieuw Zeeland” と呼ばれた。

タスマンが訪れてから100年以上後、ジェームズ・クックがエンデバーで1769-1770年に訪れた時に、英語で “New Zealand” と呼んだ。クックが “Zeeland” を “Sea land” と直訳しなかったのは、オランダ語の発音の名残と、デンマークのシェラン島(“Zealand”。コペンハーゲンがある島)にもちなんだためといわれる。クックはその後の第2次・第3次航海でもニュージーランドを訪れた。その時に北島・中島・南島と名付けたが、中島が今の南島に、その時の南島が今のスチュアート島になった。

経済改革と行政改革[編集]

戦後のニュージーランドはイギリスを主な貿易相手国とする農産物輸出国として発展し、世界に先駆け高福祉国家となる。しかし、1970年代にイギリスがECの一員としてヨーロッパ市場と結びつきが強まり、ニュージーランドは伝統的農産物市場を失い経済状況は悪化した。さらに、オイルショックが追い打ちをかけた。国民党政権は農業補助政策を維持する一方、鉱工業開発政策を開始するなど財政政策を行うもいずれも失敗し、財政状態はさらに悪化した。

1984年、労働党のデビッド・ロンギが政権を勝ち取ると、「国民の支持が得られなくともやるべきことは断行する」との固い決意のもと、政権主導の改革を押し進めた。ロンギ首相(当時)とダグラス財務大臣(当時)の改革は、ロジャーノミクスと呼ばれる経済改革につながる。主な事例としては、21の国営企業(電信電話、鉄道、航空、発電、国有林、金融など)を自国資本・外国資本を問わず民営化した。大学や国立研究所を法人化し実質無料であった学費を民間の大学と同様にした。各産業への保護と規制は撤廃され、外資のニュージーランド経済への資本参加を許可し、政府による許認可を極力なくし、官僚の数を半減した。規制撤廃、農業における補助金・優遇制度の撤廃、税制改革、競争原理の導入、行政部門の役割の見直しなど一連の改革は、一時的に倒産件数や失業率の悪化を招き、ロンギは首相を降ろされたが、結果として、ニュージーランド経済は成長軌道に乗り、福祉サービスも向上した。以降、これらの改革は労働党と国民党を問わず受け継がれ、現在のニュージーランドは極めて規制の少ない国となっている。

1990年代後半からとりわけ環境問題、自然保護政策に重点を置き、外資に売却した鉄道会社を再購入するなど地球温暖化対策に積極的な姿勢を示している。国内各地でエコツーリズムを開催するなど観光政策と自然保護政策の両立を目指している。映画産業の成長により広大な自然地形はロケーション撮影地として映画産業、海外メディアにも広く利用されニュージーランドの広報活動にも貢献している。

2020年代[編集]

2020年3月、ニュージーランド政府は新型コロナウイルス感染者が国内で確認されると、いち早く外国人の入国を禁止し、都市のロックダウンを含む国民の行動制限を含む厳しい措置を採った。ニュージーランドの経済を支える観光業などは大きな打撃を受けることとなり、2020年第2四半期(4-6月期)の国内総生産は前期比12.2%減とニュージーランド史上最大の減少幅を記録した[6] が爆発的な流行は抑え込むことに成功した[7]。 同年10月17日に行われた総選挙では、与党であったニュージーランド労働党が国民からの支持を得て単独過半数を得て圧勝した[8]。

2021年8月17日、新型コロナウイルスのデルタ株による市中感染が1件確認されたことを受け、全土で3日間のロックダウンを実施すると発表した[9]。

政治[編集]

ニュージーランドの政体は、ニュージーランド国王 (英: King/Queen of New Zealand)[10] を国家元首とする立憲君主制である[11]。ニュージーランド国王は連合王国国王(イギリス国王)と同一人物であるが、各々の王位は独立して存在する(いわゆる同君連合)[12]。ニュージーランド政府(通例はニュージーランドの首相)の助言に基づき国王により任命されたニュージーランド総督が国王の職務を代行する[13]。行政府の長は首相である。議会による選出に基づき、総選挙で最も多くの議席を獲得した政党の党首が選出され、ニュージーランド総督が任命する。また副首相および閣僚は、首相の推薦に基づきニュージーランド総督が任命する。

議会は一院制で、パーラメント (Parliament) と呼ばれる。国王と代議院で構成され、国王の代理を総督が務める。定数は120議席。任期は3年。かつては小選挙区制を採用していたが、現在は小選挙区比例代表併用制を採用している。投票者は小選挙区票と政党票の計2票を投じる。投票は18歳以上のニュージーランド国籍保有者と同国の永住権保有者により行われる。なお、小選挙区数は人口分布により変動する。例えば、2017年総選挙(定数120議席)では、64の選挙区に加え、マオリ市民の議席を保障するために設けられたマオリ選挙区7を加えた総数71の選挙区が設けられた。

直近の2023年の総選挙では、中道右派のニュージーランド国民党が48議席、中道左派のニュージーランド労働党が34議席、緑の党が15議席、ACT党が11議席、ニュージーランド・ファースト党が8議席、マオリ党が6議席を獲得[14]。国民党がACT党、ニュージーランド・ファースト党と連立政権を発足させ、国民党党首のラクソンが首相に就任した。

ニュージーランドは、女性の政治的権利(女性参政権)を早くから保障してきたことで知られている。1893年に世界で初めて女性参政権を実現させたのはニュージーランドである(被選挙権は1919年から)。2005年3月には女性が初めて議会議長に任命され、2006年8月までの間、二人の国家元首(国王、総督)と三権の長(代議院議長、首相、首席判事)全てが女性で占められた。

ニュージーランドはイギリスと同様に成文憲法を持たないが、1986年建国法 (en) が国の基本法となっている[13]。

国際関係[編集]

ニュージーランドの対外関係は、主に先進国およびオセアニア諸国に向けられている。ニュージーランドは、GDPこそ大きくないものの、太平洋の中間に位置する人間開発指数の高い先進国として、複数の多国間組織(太平洋諸島フォーラムやアジア太平洋経済協力、太平洋共同体など)に属している。自由貿易も推し進め、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の初期メンバーである。一方、軍事面では軍備管理・非核とともに独立性を重んじている(後述)。

主要な貿易相手国は中国、オーストラリア、アメリカ、日本である[15]。特に中国とオーストラリアの占める割合が大きく、輸出では40%、輸入では30%になる。近年、中国との貿易額が急増しており、2014年以降オーストラリアを抜き最大の物品貿易相手国となっている。主な輸出品目は乳製品や肉類といった第1次産品、輸入品は石油や工業製品である。貿易収支はマイナスであることが多い。

傍ら、1987年の非核地帯、軍縮および軍備管理法(1987年ニュージーランド非核地帯・軍縮・軍備管理法)の下で、ニュージーランドの領海、陸地、空域は非核地帯になっており、以降は原子力船(または核武装艦)が同国の湾港を使用したり、同国水域に入ることを禁止する現状が続いている。

日本との関係[編集]

- 1985年よりワーキング・ホリデー協定(30歳以下の若年者が1年間海外生活を総合的に体験できる制度。2010年3月29日より1雇用主の元で労働できるのは3箇月以内という期間限定が解除された)を結んでいる。2004年の日本人への査証発給件数は3,789件(85年よりの累計45,257件)、NZ人への発給件数は211件(85年よりの累計8,769件)となっている。

- ニュージーランドは国際博覧会には参加しない方針を取っているが、2005年の愛知万博には日本との今後の関係の重要性を考慮し、特別参加した。期間中に、クラーク首相も来日している。ニュージーランド交響楽団によるコンサートも開催された。

- ニュージーランドでは、1990年代に国内での自動車の生産を終了しており、日本は長らく同国1位の自動車の輸入先となるなど幅広い貿易活動が行われている。一方、貿易の拡大を通じて国内に日本からの外来種(カメムシなど)が移入している事例もあり、国内農業への影響が懸念されている[16]。

国家安全保障[編集]

軍事面では独立性を重んじている[17]。ニュージーランド軍として陸海空の三軍を有する。直接的な脅威を受ける国家がないため、冷戦終結後は陸軍を主体とした3軍を再編し、本土防衛のほか、国際連合の平和維持活動 (PKO) を重点活動とした。

第二次世界大戦後は軍事同盟であるANZUSに加盟していたが、1980年代に入ると核に対する態度(南太平洋非核地帯条約に参加、2018年には核兵器禁止条約を批准)の違いから、アメリカとの同盟関係に亀裂が生じ、85年にアメリカの安全保障義務から外れると、86年に脱退した。イラク戦争には反対し派兵しなかったが、対テロ戦争の一環でアフガニスタンやインド洋に兵力を派遣している。アメリカとの関係は2000年代後半から緩和しはじめ、2010年のウェリントン宣言と2012年のワシントン宣言で回復を見せた[18]。

ただし、2020年代においても、参加しているUKUSA協定の役割拡大には不快感を示し[19]、AUKUSでオーストラリアが原子力潜水艦を導入決定した際には領海侵入拒否を伝達した[20]。

地理[編集]

ニュージーランドの面積は、268,680 km2である。

ニュージーランド列島は環太平洋火山帯に属し、北島と南島の二つの主要な島と多くの小さな島々で構成される。北島と南島の間には、クック海峡がある。

北島(ノースアイランド)には、首都ウェリントンがあり、政府機関が集中している。同国最大の都市であるオークランドは、商業および経済の中心地となっている。オークランドは、オークランド市、マヌカウ市 (en)、ワイタケレ市、ノースショア市の4市によって構成されている。オークランドの年間降水日は100日以上で、雨の多い街である。近くの観光名所として、温泉地として有名なロトルア、タウポ、ワイトモ鍾乳洞 (グローワーム洞窟、en) の土蛍などが有名である。北島は、南島ほど険しい山脈はないが、火山活動が活発である。北島の中での最高峰は、2,797m のルアペフ山である。

南島(サウスアイランド)は、最も陸地面積の大きな島で、中心都市はクライストチャーチ。島の中央には「南半球のアルプス山脈」と呼ばれる南アルプス山脈がそびえる。最高峰は、3,724m のクック山(マオリ語ではアオラキ、「雲を貫く」という意味)で、その他に3,000m 以上の峰が18ある。他にもタスマン氷河、サザンアルプス、クック山、ミルフォード・サウンドのような豊かな自然も有名である。クイーンズタウンは世界的に有名な観光・保養地である。温泉地も各地に点在する。

地質[編集]

風光明媚な地形、火山、温泉、地震は複雑な活動中の地質に起因する。北島の東側には北のトンガ海溝に続く海溝があり、ここでは太平洋プレートがオーストラリアプレートに沈み込み、西側の北島に火山・地震が多い原因となる。南島北部には5本の主要断層があり南のアルプス断層に集約する。この断層は南島を斜めに縦断する右ずれのトランスフォーム断層である。

環境[編集]

気候[編集]

気候は、ほぼ全土が西岸海洋性気候に含まれ、夏は涼しく冬の強烈な寒波もない。1年を通して温暖な気候であるが、北島・南島ともに多くのスキー場があり、世界中からスキーヤーが訪れる。南半球の地理的、気候的な条件も好まれ、世界各国のスキー連盟の冬季強化合宿地に選ばれている。

1世帯当りの敷地面積は約500m²、住宅床面積は約200m²である。

生態系[編集]

ニュージーランドの北島、南島およびスチュアート島は太古から大陸から切り離され孤立したため独特の生態系が形成された。 とりわけ、コウモリ類、クジラ類以外の哺乳類が全くいないことは特筆すべきであり、そのため、通常なら陸生哺乳類が担うべき役割を鳥類が担う形で適応放散し、すでに絶滅した巨鳥モアをはじめ、キーウィやフクロウオウム、タカヘなど飛べない鳥による生態系が発達した。

人類の到来以降(特にヨーロッパ系白人移民の入植以降)は、持ち込まれた哺乳類動物(イヌ、ネコ、ネズミ、シカなど)によってこうした生態系が大きく撹乱された。現在では、生物の持込には厳しい制限を敷く保護政策がとられている。

地方行政区分[編集]

16地方に分かれる。

- 北島

- 1. ノースランド

- 2. オークランド

- 3. ワイカト

- 4. ベイ・オブ・プレンティ

- 5. ギズボーン

- 6. ホークス・ベイ

- 7. タラナキ

- 8. マナワツ・ワンガヌイ

- 9. ウェリントン

- 南島

- 10. タスマン

- 11. ネルソン

- 12. マールボロ

- 13. ウェスト・コースト

- 14. カンタベリー

- 15. オタゴ

- 16. サウスランド

- 特別領

- チャタム諸島 (Chatham Islands) - 南島クライストチャーチの東方約1000kmの太平洋上の島。

以上の他に、以下の地域がニュージーランドと特別の関係を有する。本記事中のデータは、これらの領土を含んでいない。

南極条約により棚上げされているが、1957年に南極ロス海周辺をロス海属領 (Ross Dependency) としてその領有を主張した。

ニュージーランド国王を元首とするニュージーランド王国は、これらの領土、自治領、自由連合国家、属領によって構成されている。

経済[編集]

第1次産業[編集]

農業[編集]

豊かな国土と地形から農業が盛ん。とくに酪農、畜産が盛んに行われ、およそ3割の輸出品目は農産品で占められる(乳製品19.5%、食肉13.8%(2007年6月)。近年では、国際市場での価格上昇を受け乳製品の輸出が好調[注釈 3]。畜産を廃業し酪農へ進出する農家が増加傾向にある。人口の10倍以上家畜が多いため、国際的にも異色の地球温暖化対策を進める動きが出ている。羊や牛のげっぷ・おならに含まれるメタンガスを抑制するというもので、農家からは反発もある。メタンは二酸化炭素よりも21倍温室効果ガスが大きい [4]。

果樹・青果物栽培も行なっており、主にキウイフルーツやフェイジョア、キワノ、タマリロなどの果物やパースニップ、スウィード、ビートルート、ルバーブ、リーキなどの野菜が名産となっている。特にキウイフルーツは世界第2位の生産量があり、外貨獲得のために首相自らが販売PRを行っている[21]。2012年5月8日、オークランドの郊外にあるMount Roskillという街で一匹のハエが発見・捕獲され、そのハエを巡って大騒動が巻き起こされている。政府は当時に発見されたハエがクイーンズランド・フルーツ・フライというオーストラリア原生種のハエであることを確認・発表しており、同時にこの種のハエが果樹園を壊滅させる恐れの強いものであることから非常事態宣言を発令し、その地域だけでなく周辺の地域においても一切の果物や野菜の収穫・出荷が禁止される事態となった[22]。

フォンテラはニュージーランド最大の企業組織の一つであり生産者組合組織でもある。

林業[編集]

林業、森林業が大変盛ん。対外輸出も好調。2006年度は、およそ31億5000万NZDを輸出し、全輸出額の10%を占める。主な輸出先はオーストラリア、日本、アメリカ、中国など。アメリカ原産の外来種であるマツの一種ラジアータマツ(ニュージーランド松)を主力としている。このマツは原産地であるアメリカでは林業用の樹種として用いられていないが、ニュージーランドでは徹底的に品種改良したうえで利用している。木板、繊維板 (MDF) の需要が高く、カーター・ホルト・ハーベイなどの林業多国籍企業が主要企業。

第2次産業[編集]

鉱業[編集]

ニュージーランドの鉱業は小規模である。有機鉱物資源では、亜炭(20万トン、2002年)、石炭(371万トン)、原油(150万トン)、天然ガス(244千兆ジュール)が採掘されているが、国内需要と比較すると取るに足りない。幸い高低差の大きな地形を生かした水力発電が国内の総発電量の54%を占めているため、有機鉱物資源の輸入量を抑えることに成功している。例えば原油が総輸入額に占める割合は6.0%に過ぎない。

金属鉱物資源では、金(9.8トン)、銀(32トン)、鉄鉱(45万トン)が目立つ。金の採掘はニュージーランドへ移民をひきつけた最初の要因であった。1860年代に金が発見されると、一気にヨーロッパ系の人口が倍増し、主要輸出品目となったほどである。

工業[編集]

ニュージーランドの工業は、畜産物の加工が主力である。例えば、世界第3位の羊皮生産(10万トン、世界シェア6.3%、2004年時点)、同第4位のバター(47万トン、5.7%)、同第5位の羊肉(51万トン、4.1%)、同第6位の毛糸(2.2万トン、2.1%)などが挙げられる。世界シェア1%を超える生産物は他に、チーズ(29万トン、1.6%)、牛肉(72万トン、1.2%)、アルミニウム(95万トン、1.2%)、製材(429万立方メートル、1.1%)、リン肥料(34万トン、1.0%)がある。アルミニウムはボーキサイトの主要産出国の一つであるオーストラリアに近く、水力発電が60%を占める豊富な電力が利用できることを生かしたものである。

第3次産業[編集]

観光[編集]

年間260万人以上の旅行者が訪れる観光立国である(以下、数字は2010-2011統計)。2010-2011統計では、海外からの観光客による外貨獲得は97億NZDを記録し国内総生産(GDP) の9%を占める。広大な自然地形とロード・オブ・ザ・リングに代表される映画、環境産業が観光客の増加に貢献。政府観光局はアジア、北米、ヨーロッパで広範囲な観光誘致活動を行っている。

国別統計では、オーストラリアからの観光客が全体の45%を占め年間115万人以上が訪れている。その他、主な観光客の出身国はイギリス(22.5万人)、アメリカ合衆国(18.4万人)、中華人民共和国(15.4万人)、日本(6.5万人)、ドイツ(6.3万人)、大韓民国(5.1万人)となっている。特に中華人民共和国からの観光客増加は毎年二桁成長を記録しており、観光省および政府観光局は日本や中華人民共和国などのアジア諸国からの観光客誘致に積極的である。

日本からニュージーランドへは、成田国際空港と関西国際空港の2空港からフラッグ・キャリアのニュージーランド航空が直行便を運行しているほか、シドニーやシンガポール、香港、バンコクなどから経由便を利用して入国できる。

国際教育[編集]

1980年代後半より留学生の受け入れを積極的に行い、現在では輸出項目の5番目に教育ビジネス(留学生ビジネス)が入る。留学生により年間$23億NZドル(2008年)の外貨と教育分野で32,000人分の雇用が生み出される。留学生は2002年の126,919人をピークに減少傾向が続き、2008年は88,557人となっている。2008年の主な地域別留学生数は、中華人民共和国(20,579人)、大韓民国(17,189人)、日本(10,676人)となっている。

貿易[編集]

- 輸出品目 - 乳製品、肉、木材・木製品、魚、機械類

- 輸出国 - オーストラリア 19.5%、アメリカ合衆国 13.5%、日本 10.8%、中華人民共和国 5.7%、イギリス 4.5%、大韓民国 4.0%(2006年12月末)

- 輸入品目 - 機械設備、自動車、航空機、石油、エレクトロニクス、織物、プラスチック

- 輸入国 - オーストラリア 20.1%、中華人民共和国 12.2%、アメリカ合衆国 12.1%、日本 9.1%、ドイツ 4.4%、シンガポール 4.6%(2006年12月末)

- 1983年にオーストラリアとの間で経済緊密化条約 (CER) を締結した。2000年にシンガポールと自由貿易協定 (FTA) を締結した。2005年4月にタイとの間で経済緊密化協定 (CEP) を締結した。同年7月18日に太平洋横断戦略的経済連携協定 (TPSEP/P4)をシンガポール、ブルネイ、チリとの間で締結した(ブルネイは2006年8月に締結)。2008年4月7日に中華人民共和国と包括的自由貿易協定 (FTA) を締結した。2009年2月27日に、オーストラリアと共同で東南アジア諸国連合 (ASEAN) と包括的自由貿易協定 (FTA) を締結し同年7月より発行される。大韓民国(韓国)との包括的自由貿易協定 (FTA) も交渉入りが合意されている。2009年10月にマレーシアとの間でFTAを締結した。同年11月2日に湾岸協力会議 (GCC) との間でFTAを締結した。

交通[編集]

9万4000キロメートルの道路網(うち高速道路199キロメートル)[23]と4,128キロメートルの鉄道網[24]がある。主要な都市や町のあいだはバスが通じているが、自家用車が交通手段としては圧倒的である[25]。鉄道は1993年に民営化されたが、2004年から2008年にかけて、段階的に再国有化され、キウイレール (KiwiRail) となった。オークランドとウェリントンの都市路線(それぞれオークランド・ワン・レールとトランスデヴ・ウェリントンが運営)を除き、すべての鉄道をキウイレールが運営している[26]。鉄道網は全国に張り巡らされているが、旅客よりも貨物が中心である[27]。北島と南島のあいだは、インターアイランダー(キウイレール系列)とブルーブリッジの二社がウェリントン - ピクトン間でフェリーを運航している。航空ではオークランド、クライストチャーチ、クイーンズタウン、ウェリントンの4つの国際空港があるが、オーストラリアとフィジー以外の国や地域に直行便があるのはオークランドとクライストチャーチのみである[28]。

科学技術[編集]

同国における科学機関ならび化学機関はニュージーランド化学研究所(NZIC)やGNSサイエンス、クラウン研究所、グラビダ、テ・プナハ・マタティーニなどが知られている。

また、NZICはアジア化学会連合(FACS)の加盟組織でもある。

国民[編集]

人口[編集]

2020年時点での総人口は500万人超と推定されている[1]。人口密度(1 km2当たり)は約19人である。 ニュージーランドの合計特殊出生率は1.61人(2020年)である。

民族[編集]

ニュージーランドは多民族国家である。2013年の国勢調査では、ヨーロッパ系74.0%、先住民族マオリ人14.9%、アジア系11.8%、太平洋諸島系7.4%、中東系・ラテン系・アフリカ系1.2%、その他1.7%である。2001年の国勢調査では、アジア系6.6%であったことから、近年アジア系の急増がうかがえる。

言語[編集]

- 英語(ニュージーランド英語) 95.9%、マオリ語 4.1%、その他、ニュージーランド手話 0.63%、サモア語 2.23%、フランス語 1.40%、ヒンディー語 1.16%、広東語 1.15%、北京官話 1.08%、中国語(細分されていない) 0.99%、ドイツ語 0.98%、トンガ語 0.77%、オランダ語 0.70%、朝鮮語 0.70%、スペイン語 0.56%、アフリカーンス語 0.55%、日本語 0.55%など

人名[編集]

移民も多く、さまざまな名前がある。

婚姻[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

同性婚[編集]

2013年より、同性間の結婚(同性結婚)が認められるようになった。国会での議決の際、国民党の議員だったモーリス・ウィリアムソンが行ったスピーチは大きく注目され、ウィリアムソンは一躍時の人となった[29][30][31]。

宗教[編集]

ニュージーランドはキリスト教が主な宗教であるが、人口の多くは世俗的である。2013年の国勢調査によると、キリスト教が約47%(内、カトリック教会 12.6%、聖公会 11.8%、長老派教会 8.5%、その他15.1%)、その他の宗教が6.0%、無宗教 が41.9%、無回答が4.4%だった。

教育[編集]

義務教育の期間は6歳から16歳までとなっている。1980年代後半から留学生の受け入れが積極的に行われているが2002年の126,919人をピークに減少傾向が続き、2008年は88,557人となっている。2008年の主な地域別留学生の順位は、1位:中華人民共和国(20,579人)、2位:大韓民国(17,189人)、3位:日本(10,676人)となっている。

保健[編集]

医療[編集]

ユニバーサルヘルスケアが達成され、ニュージーランド保健省配下の政府機関DHBが医療保険を引き受けている[32]。財源は一般税収を原資としており、NZには社会保険制度は存在しない[32]。

治安[編集]

ニュージーランドは、政策面では人種・性別・障害などへの差別撤廃に積極的で福祉の充実した観光立国であるというイメージから、「安全な国」というイメージが先行している。しかし他国同様に、軽犯罪から重犯罪も発生している[33]。

2007年7月から2008年6月までのオークランド市における主な犯罪の発生認知件数は「殺人:7件」「強盗:545件」「性犯罪:352件」「麻薬犯罪:2,249件」「窃盗:17,945件」。

失業率は6%(2010年1-3月期)と比較的低く押さえられているものの、所得・付加価値税率 (15%)が高く贈与相続税が低く(最高税率が基礎控除後で25%)、社会保障は移住者に対しても充実していることで、移民への偏見、憎悪も起きている。これに対してニュージーランド警察は、ヘイトクライムや人種差別犯罪に対する特別なプログラムを用意しており、個別の事案に特別に対処する体制を用意している。

犯罪組織としてはバイカー・ギャングの比率が多く、「ブラック・パワー」や「モンゴレル・モブ」などのグループはマオリ族がメンバーの大多数を占めている。

補償金を払う政府機関ACCがある。資金は税金で、外国人にも支払われる[34]。

一方でニュージーランドは、世界において汚職の発生率が最も低い国家の1つと見做されている[35]。

この節の加筆が望まれています。 |

法執行機関[編集]

ニュージーランド警察が主体となっている。

人権[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

マスコミ[編集]

テレビメディア[編集]

ラジオメディア[編集]

- この他には学生団体が運営するラジオ局が存在する。2011年のカンタベリー地震と自主的な学生会員の導入により、学生放送の将来についての新たな懸念が高まったが、放送局の役割はニュージーランド航空と文化遺産省によって引き続き認められている。

報道機関[編集]

- ニュージーランド書籍協議会

- バウアーメディアグループ

- ハウリング・ザ・ムーン・パブリッシング・リミテッド (Howling at the Moon Publishing Limited)社

印刷・出版[編集]

通信[編集]

かつてはニュージーランド郵便が通信事業を独占していたが、1987年にテレコム・ニュージーランドが国営企業として設立され、1990年に民営化された[36]。2011年にテレコムから分社化されたコーラスが通信基盤のほとんどを所有しているが[37]、競争も激化している[36]。2009年に大容量の「ウルトラ・ファスト・ブロードバンド」が導入され、2022年時点で87%の国民が利用できる状況にある[38]。国際電気通信連合の情報・通信基盤発展ランキングでは13位にランクされている(2017年現在)[39]。

文化[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

食文化・料理[編集]

土着のマオリ料理に、欧州やポリネシア、アジアからの移民や開拓民が持ち込んだ食文化の伝統が混淆しているのがニュージーランドの料理の特徴である[40]。トウモロコシやジャガイモ、豚などの農産物は、初期の欧州からの移民によって段階的にもたらされた[41]。ラム肉、サーモン、コウラ(ザリガニ)[42]、ブラフオイスター、シラス、パウア貝、ムール貝、ホタテ貝、ピピ貝、トゥアトゥア貝[43]、クマラ(サツマイモ)、キウイフルーツ、タマリロ、パヴロヴァ(国を代表するデザート)などが特徴的な食べ物として挙げられる[44][40]。マオリには熱した石を地中に埋め、それによって料理をするハンギと呼ばれる調理法が伝わるが、今日でも宴会やタンギハンガ(葬儀)などの特別な機会に見ることができる[45][46]。

文学[編集]

マオリは考えを共有する手段としての筆記をいち早く受け入れたため、その口碑や詩の多くが書き留められた[47]。当初、英文学はその多くがイギリスからの輸入だったが、1950年代以降はニュージーランド文学が広く知られるようになった[48]。世界的なモダニズム文学の潮流や大恐慌の影響もあったとはいえ、1930年代から、作家らはニュージーランドでの経験に焦点をあてた作品を発展させはじめた。当初ジャーナリズム的な活動であった文学が、より学術的な価値を追い求めるようになったのもこのころである[49]。二度の世界大戦への参戦も、ニュージーランドの文化に対する新たな視点をニュージーランドの作家らに提供した。また、戦後には大学の拡充にあわせて郷土文学が開花した[50]。ダニーディンは、国連教育科学文化機関 (UNESCO) から文学の街 (City of Literature) に指定されている[51]。

音楽[編集]

- ニュージーランド交響楽団

- ニュージーランド出身のオペラ歌手にキリ・テ・カナワ、ソプラノ歌手ヘイリー・ウェステンラらがいる。

この節の加筆が望まれています。 |

映画[編集]

都会と自然を兼ね添えた風光明媚な地であり、さらに英語圏であることや、政府や自治体の協力体制ができていること、南半球にあり主な映画製作会社がある北半球と季節が逆であることなどから、近年は映像撮影のロケーション地として需要が高い。多くのハリウッド映画がニュージーランドで製作されているほか、撮影地を訪問するツアーも開催されている。ニュージーランド出身の映画監督にジェーン・カンピオン、ピーター・ジャクソンらがいる。

過去に撮影された主な作品一覧

- アバター:ウェイ・オブ・ウォーター(サム・ワーシントン主演、2023年)

- ナルニア国物語/第1章: ライオンと魔女 (ティルダ・スウィントン主演、2005年)

- ラスト サムライ (トム・クルーズ主演、2004年)

- ロード・オブ・ザ・リング(イライジャ・ウッド主演、2001年、2002年、2003年)

- クジラの島の少女(ケイシャ・キャッスル=ヒューズ主演、2002年)

- ピアノ・レッスン(ホリー・ハンターハーヴェイ・カイテル主演、1993年)

美術[編集]

- 南半球では数少ないアダルトゲームメーカーであるQ-Maxが設立された。

この節の加筆が望まれています。 |

被服・服飾[編集]

マオリの織物はニュージーランドを代表する伝統的な服飾文化の一部となっている。

この節の加筆が望まれています。 |

建築[編集]

ニュージーランドにおける建築文化は、外部からの様々な文化の影響を受けている面があるが、主体となっているのはヨーロッパの建築文化である。

その傍らでポリネシアの文化の影響がいくつかの地域で現れている特徴点を持ち合わせている。

この節の加筆が望まれています。 |

世界遺産[編集]

ニュージーランド国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された自然遺産が2件、複合遺産が1件存在する。

祝祭日[編集]

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | New Year's Day | 土日にあたる場合は、次の月曜日 |

| 1月2日 | 元日翌日 | Day after New Year's Day | 土日にあたる場合は、次の火曜日か水曜日 |

| 2月6日 | ワイタンギ・デー | Waitangi day | ワイタンギ条約 |

| 3月-4月 | 聖金曜日 | Good Friday | 移動祝祭日 |

| 3月-4月 | イースター・マンデー | Easter Monday | 移動祝祭日 |

| 4月25日 | アンザック記念日 | ANZAC Day | ガリポリの戦いにおけるアンザック軍団を記念 |

| 6月第1月曜日 | 国王公式誕生日 | Queen's Birthday | |

| 6月から7月 | マタリキ | Matariki | マオリのお正月、2022年から祝日化[52] |

| 10月第4月曜日 | 労働記念日 | Labour Day | |

| 12月25日 | クリスマス | Christmas Day | 週末にあたる場合は、次の月曜日 |

| 12月26日 | ボクシング・デー | Boxing Day | 土日にあたる場合は、次の火曜日か水曜日 |

この他、地方により異なる日付で「Anniversary Day」が年に1日ずつある。

スポーツ[編集]

旧イギリス領の歴史から球技に力を入れている面があり、ニュージーランドではラグビー、クリケット、ネットボールにおいて有力な選手を多数輩出している。さらにヨットレースの強豪国としても知られており、1995年と2000年のアメリカスカップで優勝している。他方で、北島と南島にスキー場を抱えているところからウィンタースポーツも盛んであり、スノーボードやモーグルといった競技も頻繁に行われている。

ラグビー[編集]

ラグビーユニオンニュージーランド代表こと『オールブラックス』は、世界屈指の強豪チームであり、試合前にダンスの『ハカ』を踊ることでも知られる。国内ラグビーも世界屈指のクラブチームが揃い、スーパーラグビーに参加している。2009年10月31日には、オールブラックス対ワラビーズの公式戦が、史上初めて日本(東京)で開催された。さらにラグビーリーグニュージーランド代表は、ラグビーリーグ・ワールドカップでの優勝経験があり、「キウイ (Kiwi)」の愛称で親しまれている。オーストラリアのプロリーグであるナショナルラグビーリーグには、ニュージーランドのラグビーリーグチームも参加している。

サッカー[編集]

ニュージーランドは、2005年にオーストラリアサッカー連盟がアジアサッカー連盟に転籍して以降、オセアニア地域では一強状態になっている。ニュージーランドフットボール(NZF)によって構成されるサッカーニュージーランド代表は、FIFAワールドカップには1982年大会で初出場し、2010年大会にも28年ぶり2度目の出場を果たした[53]。オセアニアの大陸選手権であるOFCネイションズカップでは大会最多5度の優勝を誇る。さらにU-23代表は、2021年東京五輪で準々決勝でPK戦の末に日本代表に敗れたが[54]、過去最高位となるベスト8の成績を収めている。

オセアニアのクラブ王者を決めるOFCチャンピオンズリーグでは、オークランド・シティが大会最多10度の優勝に輝いている。また、同クラブはFIFAクラブワールドカップでも2014年大会で3位になっており、名実ともにニュージーランドリーグを代表するクラブでもある。著名な選手としては、プレミアリーグで長年プレーしているクリス・ウッドが存在する。

バスケットボール[編集]

ニュージーランド人初のNBA選手となったショーン・マークスが非常に有名である。国内にはNBLと呼ばれるプロリーグを持つ。代表チームはこれまでにオリンピック出場2回、世界選手権出場3回を誇る。2000年シドニー五輪ではアフリカ王者のアンゴラ代表相手に勝利を収めた。2002年世界選手権では、大方の予想を大きく上回る4位入賞と大健闘。これには世界中のバスケットボール関係者が驚かされ、大会最大の番狂わせと言われた。なお、この大会でベスト5に選ばれたペロ・キャメロンは唯一の非NBA選手だった。

2004年アテネ五輪では、前回大会に続き1勝を挙げるのみに終わるが、2002年世界選手権の優勝国だったセルビア・モンテネグロ代表を相手に90vs87で破り再び世界を驚かせた。2006年世界選手権では、地元日本代表に最大18点差つけられるも逆転勝利。その後、パナマ代表にも勝利しベスト16入りを果たした。

クリケット[編集]

クリケットは非常に人気の高いスポーツである。ニュージーランドで1832年からプレーされており、ファーストクラス・クリケットは1906年に始まった[55]。国内競技連盟であるニュージーランドクリケットは1894年に設立され、1926年に国際クリケット評議会に加盟し、正会員になった[55]。最高峰の世界選手権大会であるクリケット・ワールドカップでは優勝経験はないものの、2015年大会と2019年大会で準優勝となった。1992年大会と2015年大会ではオーストラリアとの共催で開催国となっている。女子クリケットも盛んであり、1935年のイングランド戦が国際試合のデビューとなった[55]。2000年の女子クリケット・ワールドカップで初優勝し、他にも3度の準優勝経験がある。過去3大会でニュージーランドが開催国となった。国内リーグではトゥエンティ20形式のスーパースマッシュがある。リチャード・ハドリーは同国の歴代最高選手の一人に挙げられる。

著名な出身者[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

- ^ a b http://archive.stats.govt.nz/tools_and_services/population_clock.aspx

- ^ a b c d e IMF Data and Statistics 2021年10月16日閲覧([1])

- ^ 片山一道『身体が語る人間の歴史 人類学の冒険』筑摩書房、2016年、170頁。ISBN 978-4-480-68971-9。

- ^ “ニュージーランドの国名を「アオテアロア」に、先住民政党が署名運動”. CNN.co.jp. 2021年10月3日閲覧。

- ^ Clark, 1994, AUP

- ^ “NZ4~6月期GDP、12.2%減 コロナで減少幅最大に” (2020年9月17日). 2020年10月17日閲覧。

- ^ “NZ首相、再びコロナ勝利宣言 最大都市での規制緩和へ” (2020年10月5日). 2020年10月17日閲覧。

- ^ “NZ総選挙、アーダーン首相の労働党圧勝 野党党首が敗北宣言”. AFP. 2020年10月17日閲覧。

- ^ “NZ、3日間のロックダウン 半年ぶりに市中感染確認”. AFP (2021年8月17日). 2021年8月18日閲覧。

- ^ Royal Titles Act 1974, s. 2

- ^ Department of the Prime Minister and Cabinet “New Zealand Honours: History of Royal Honours” Archived 2011年8月4日, at the Wayback Machine.(2008年3月27日アクセス)

- ^ Graham, D. (1997) Trick or Treaty (ISBN 978-0-908935-24-6) Institute of Policy Studies, Victoria University of Wellington, p. 2

- ^ a b The Governor-General of New Zealand “Constitution of New Zealand”(2008年3月27日確認)

- ^ “NZ総選挙、公式結果が発表、中道右派の野党勝利で連立協議へ(ニュージーランド)”. 日本貿易振興機構 (2023年11月13日). 2024年6月8日閲覧。

- ^ “ニュージーランド基礎データ”. 外務省. 2022年5月15日閲覧。

- ^ “船内からカメムシ、日本の輸送船を入港拒否”. CNN (2018年2月22日). 2018年2月25日閲覧。

- ^ 「NZ首相、中国との見解の相違解決は「一段と困難になっている」」『Reuters』、2021年5月3日。2022年5月15日閲覧。

- ^ “In Warming US-NZ Relations, Outdated Nuclear Policy Remains Unnecessary Irritant”. Federation Of American Scientists. 2022年5月15日閲覧。

- ^ 「NZ、ファイブアイズの役割拡大に「不快感」表明」『Reuters』、2021年4月19日。2022年5月15日閲覧。

- ^ “原潜の領海への進入拒否、豪に伝達 NZ首相”. CNN.co.jp. 2022年5月15日閲覧。

- ^ ビジネス特集 きのうフルーツ何食べた? - NHK

- ^ “たった1匹のハエがNZの果樹園を壊滅の危機に”. 日刊ニュージーライフ (2012年5月11日). 2018年1月7日閲覧。

- ^ “State highway frequently asked questions”. NZ Transport Agency. 2017年5月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年4月28日閲覧。

- ^ “New Zealand”. The World Factbook. US Central Intelligence Agency (2021年2月25日). 2021年1月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年3月20日閲覧。

- ^ Humphris, Adrian (April 2010). “Public transport – Passenger trends”. Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. オリジナルの20 January 2013時点におけるアーカイブ。 2011年1月22日閲覧。

- ^ Atkinson, Neill (November 2010). “Railways – Rail transformed”. Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. オリジナルの20 January 2013時点におけるアーカイブ。 2011年1月22日閲覧。

- ^ Atkinson, Neill (April 2010). “Railways – Freight transport”. Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. オリジナルの17 January 2013時点におけるアーカイブ。 2011年1月22日閲覧。

- ^ “10. Airports”. Infrastructure Stocktake: Infrastructure Audit. Ministry of Economic Development (2005年12月). 2010年5月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年1月30日閲覧。

- ^ “'The sun will still rise tomorrow': NZ MP hits out at anti-gay marriage 'bullies'”. シドニー・モーニング・ヘラルド (2013年4月18日). 2017年11月26日閲覧。

- ^ “Maurice Williamson: An unlikely gay icon”. NewsHub (2013年4月18日). 2017年11月26日閲覧。

- ^ “New Zealand MP made famous by gay marriage speech to parliament to appear on Ellen”. news.com.au (2013年4月22日). 2017年11月26日閲覧。

- ^ a b Health at a Glance 2013, OECD, (2013-11-21), doi:10.1787/health_glance-2013-en, ISBN 9789264219984

- ^ [2][3]在ニュージーランド日本国大使館治安情報

- ^ ACC

- ^ “Assessing 'Good Governance' and Corruption in New Zealand: 'Scientific' Measurement, Political Discourse, and Historical Narrative”. Institute for Governance and policy Studies. 2023年2月10日閲覧。

- ^ a b Wilson, A. C. (March 2010). “Telecommunications – Telecom”. Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. オリジナルの11 August 2017時点におけるアーカイブ。 2017年8月11日閲覧。

- ^ “Telecom separation”. New Zealand Ministry of Business, Innovation and Employment (2015年9月14日). 2017年8月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月11日閲覧。

- ^ “Broadband and mobile programmes”. MBIE.Govt.nz. New Zealand Ministry of Business, Innovation and Employment. 2018年12月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月11日閲覧。

- ^ “2017 Global ICT Development Index”. International Telecommunication Union (2018年). 2018年9月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年9月18日閲覧。

- ^ a b “New Zealand Cuisine”. New Zealand Tourism Guide. Tourism New Zealand (2016年1月). 2016年1月4日閲覧。

- ^ Petrie, Hazel (November 2008). “Kai Pākehā – Introduced foods”. Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand 2017年6月27日閲覧。

- ^ Whaanga, Mere (June 2006). “Mātaitai – Shellfish gathering”. Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand 2017年6月27日閲覧。

- ^ “Shellfish”. Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand 2016年8月29日閲覧。

- ^ Burton, David (September 2013). “Cooking – Cooking methods”. Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand 2016年12月11日閲覧。

- ^ “Hangi for Prince William”. Office of the Governor-General of New Zealand (2010年1月17日). 2018年11月9日閲覧。

- ^ Royal, Charles; Kaka-Scott, Jenny (September 2013). “Māori foods – kai Māori”. Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand 2016年9月1日閲覧。

- ^ Swarbrick, Nancy (June 2010). “Creative life – Writing and publishing”. Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand 2011年1月22日閲覧。

- ^ “The making of New Zealand literature”. New Zealand Ministry for Culture and Heritage (2010年11月). 2011年1月22日閲覧。

- ^ “New directions in the 1930s – New Zealand literature”. New Zealand Ministry for Culture and Heritage (2008年8月). 2011年2月12日閲覧。

- ^ “The war and beyond – New Zealand literature”. New Zealand Ministry for Culture and Heritage (2007年11月). 2011年2月12日閲覧。

- ^ “28 cities join the UNESCO Creative Cities Network”. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2014年12月). 2015年3月7日閲覧。

- ^ “先住民マオリの新年の祝い「マタリキ」が、今年からニュージーランドの国民の祝日に”. 時事通信社. 2022年8月29日閲覧。

- ^ ニュージーランドが7大会ぶりW杯出場 スポーツニッポン 2009年11月14日閲覧

- ^ GK谷晃生 「絶対にヒーローになれる」川口能活コーチの言葉に背中押され…PKストップで4強貢献スポニチ(2021年7月31日)2021年8月1日閲覧。

- ^ a b c New Zealand Cricket 国際クリケット評議会 2023年9月29日閲覧。

参考文献[編集]

- Koki Morita、「ニュージーランドにおけるマオリの歴史と現在」、Global News View(GNV)、2021年10月21日

- Clark, Ross (1994). Moriori and Maori: The Linguistic Evidence. In Sutton, Douglas G. (Ed.) (1994), The Origins of the First New Zealanders. Auckland: Auckland University Press, pp. 123–135.

- 「ニュージーランドの郵政民営化:「失敗」についての再検証」家森信善、西垣鳴人(会計検査研究No.40 2009.9)[5]

- 「経済の発展・衰退・再生に関する研究会 第8章 ニュージーランド」宮尾龍蔵(財務総合政策研究所2001年6月)[6][7]

関連項目[編集]

- ラーナック城

- オーストラリア区

- シルバー・ファーン(銀シダ)- ニュージーランドのシンボルの一つ

- ワイポウア森林保護区

- タウマタファカタンギハンガコアウアウオタマテアポカイフェヌアキタナタフ(国内にある丘に関する記事)

- マオリ王

- カンタベリー地震 (2010年)

- ジーランディア

- ニュージーランド自治領

- イギリス領ニュージーランド

外部リンク[編集]

- 政府

- ニュージーランド政府 (英語)

- ニュージーランド政府アーカイブ版 (英語)

- ニュージーランド総督府 (英語)

- ニュージーランド首相府 (英語)

- 在日ニュージーランド大使館 (日本語)

- 日本政府

- 日本外務省 - ニュージーランド (日本語)

- 在ニュージーランド日本国大使館 (日本語)

- 観光

- ニュージーランド政府観光局 (日本語)

- ニュージーランド航空 (日本語)

- 地球の歩き方 - ニュージーランド旅行・観光ガイド (日本語)

- 阪急交通社 - ニュージーランド観光ガイド (日本語)

- JTB - ニュージーランド観光ガイド (日本語)

- その他

- JETRO - ニュージーランド

- "New Zealand". The World Factbook (英語). Central Intelligence Agency. (英語)

- ニュージーランド - Curlie(英語) (英語)

- 『ニュージーランド』 - コトバンク

ニュージーランドのウィキメディア地図 (英語)

ニュージーランドのウィキメディア地図 (英語)- 地図 - Google マップ